以食魚教育及海洋永續為核心,販售永續海鮮真空冷凍漁獲,分享海洋、魚類與漁業的相關知識,提供使用七星潭在地永續漁法捕撈的鮮魚,製作的特色魚點心。規劃與帶領七星潭漁業及食魚教育體驗遊程活動,以提供新式食用野生漁獲服務,連結消費者、漁業人員和學術單位的交流與反饋,讓海洋的資源利用及環境,達到相互平衡永續發展。

MORE

農場山巒蓊鬱景緻優美,動植物種類多元豐富,例如:紫斑蝶、鳳蝶、青蛙、樹蛙、貓頭鷹、獨角仙、大赤鼯鼠、台灣藍鵲、白鷺鷥、大冠鷲、烏來杜鵑,甚至指標性的螢火蟲…等都是可以在這邊見到的物種,如此豐富的自然生態正等著你來體驗呢~

MORE雲林縣大埤鄉因地勢低窪、緊鄰溪流,具有高度淹水潛勢,歷史淹水紀錄曾淹水達2公尺深,為改善淹水問題,第五河川局於102年興建了大埤抽水站,為雲嘉地區重要防災設施。 氣候變遷持續衝擊臺灣水環境,水資源的利用、水災防範都面臨巨大挑戰,大埤抽水站內除抽水設備,另有蓄洪空間、及生態公園,園區以防災教育作為主軸,藉由當地的淹水歷史,介紹水患成因、防災減災的各項措施,透過防災及環境教育,強化民眾的防災意識、提升自主災害應變能力,期待達成全民防災的願景。

MORE

基隆港環境教育園區屬基隆港務分公司所轄管,園區內擁有豐富的生態港埠資源及特有港史文化,為保護海洋環境及永續發展,並且配合總公司推動生態港執行計畫,致力於港區環境保護,檢視港區環境議題之衝擊,篩選出環境議題分別設立環境目標及改善方案,藉由海洋環境教育,提升民眾對於海洋環境保育的認知,教育民眾從源頭減少海洋垃圾生成,達到海洋環境保護之目的,實踐綠色港埠及推廣海洋教育。

MORE

七股鹽場坐落於台南市七股區鄰近台灣海峽,以前是座曬鹽場,擁有豐富的鹽業資源以及濱海環境特色,包含鹽山、鹽田及濱海植物等,是個自然與人文兼具的場所。為推廣七股地方特色,以多元的學習方式,帶領來訪民眾感受七股在地的自然以及人文特色。

MORE

碧雲莊社區致力於社區營造工作20餘年,以「石頭湯」的精神開始,將2公頃荒地經營為向日葵花海、環保公園,也以社區親子閱讀推展花蓮縣的「閱讀桃花園」運動;近年更結合樸門協會、向陽園區等單位,與居民共同營造了站立式菜園、輪椅式香草區、螺旋式花園、雨撲滿、魚菜共生池、中水回收、生廚餘桶、毛小孩黃金塔、輔療雞園區、親子沙坑、碎木步道、戶外閱讀區等,發展社區的「循環經濟」,將碧雲莊營造為環境優美、人文薈萃的「宜居.移居」社區。有上述的基礎,園區以環保、生命教育、閱讀、社區營造為環境教育四大主軸,用閱讀力量推廣環境教育。

MORE

溪埔子人工濕地,是以自然處理原則之人工濕地處理工法 ,充分運用植物、 河川淨化能力 ,分解受污染之水體,並藉由生態池所營造之自然環境,創造減少河川揚塵、維護空氣品質、貢獻節能減碳、改善用地現況,以及重建河岸水域生態等附加價值。 溪埔子人工濕地公園以「環境教育」串聯自然環境、人文歷史、生態景觀等多元環境資源面向,建構優質環境教育教學場域,逐步打造市民學習與環境共存的永續生活示範場域。

MORE

本園區以鹽、水生產為主題,並自民國100年起(2011年)開始觀光工廠業務,並成立「臺鹽通霄觀光園區」。 園區經營採免收門票鼓勵民眾入園參觀的方式,從成立觀光工廠以來就以推廣臺灣鹽業歷史、鹽業文化、鹽產品為主軸,並致力推廣鹽業教育,歷年來持續不斷更新優化園區軟硬體設施,並傾力投入、支持企業社會責任相關工作。本廠於民國64年6月建廠竣工後,即使用乾淨能源為製程核心,從能源再利用到自然資源的高效使用,在在突顯本廠永續經營的概念,因此,規劃將園區納入環境教育的功能,從原本以生產製程、觀光休閒為主軸,發展至生產製造、觀光旅遊、鹽業教育、環境教育四主軸的型式,以協助培育臺灣學子人文與土地關懷素養。 另外,在園區最具特色的鹽來館LOGO也是以原本台塩生技海洋波紋logo作延伸發想,以連續體構成方形鹽晶體意象,同時象徵「鹽取之於海,亦返諸於海」的循環過程,實踐海洋資源永續發展之精神。在園區內的入口意象、標示等多可見到以海及鹽等元素所構成的設計理念。在行政大樓入口處並設立「鹽的故鄉」巨石碑,說明本廠在臺灣製鹽工作的重要地位。

MORE

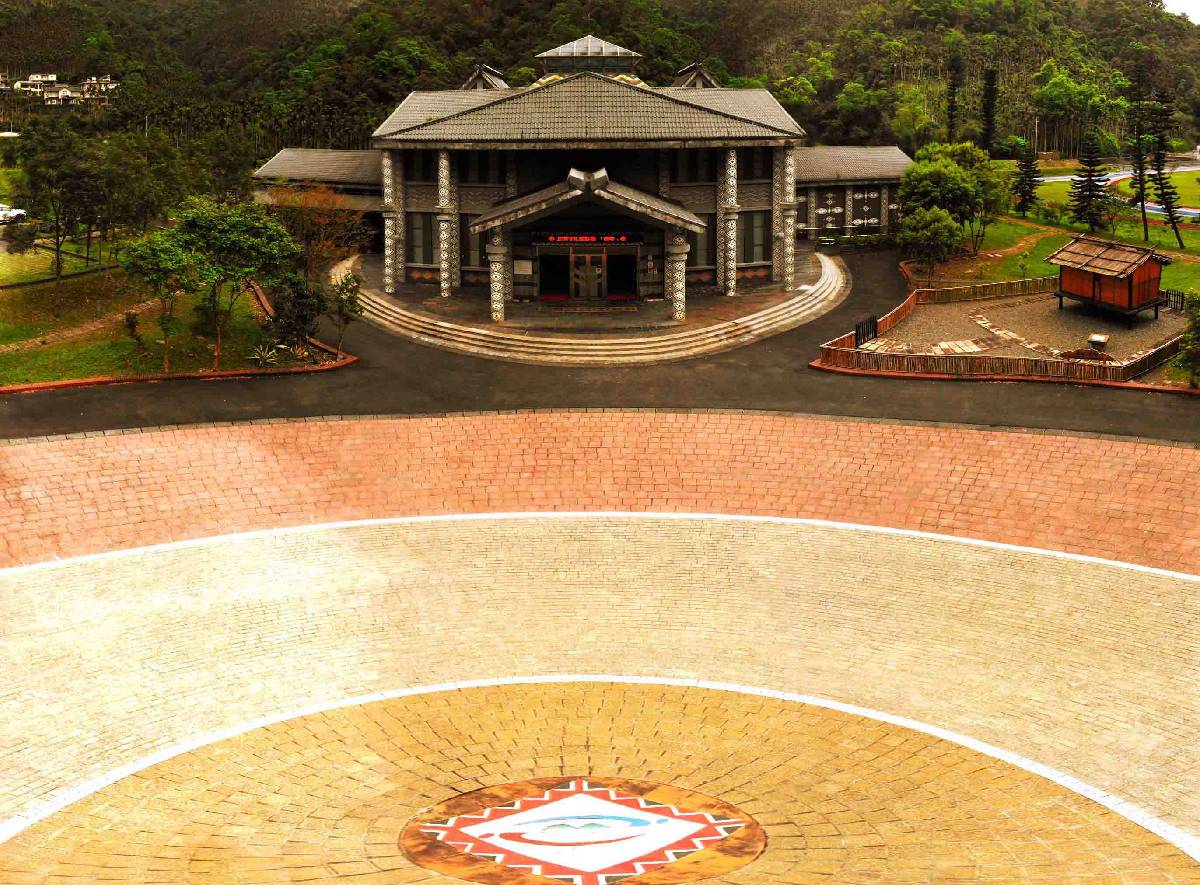

宜蘭縣大同鄉由於地理位置優越,擁有多處著名的風景,而泰雅生活館就位於大同鄉崙埤社區。本館主要展示推廣泰雅文化,並於週末假日安排鄉內手工藝師DIY現場教學、原住民傳統舞蹈、搗米樂及傳統服飾體驗等,發揮文化傳承保存與產業創新的功能。 本館以「傳統生態文化特色、泰雅族gaga文化保存特色、文化永續發展教育」為核心,規劃三大項主題式課程,多樣的環境教育活動,能提供參訪民眾最適合的課程,得到最佳的學習平台。

MORE四季蜂收是一年四季豐盈為品牌概念,且蜂收與豐收同音其盼春夏秋冬四季都能作物收成圓滿,而四季蜂收為東發養蜂場魚2020年開創之品牌,希望藉由四季蜂收環境教育園區為起點展開一場蜜蜂零距離,蜜蜂生生不息的生態饗宴,成為全台首位以蜜蜂為主題的環境教育

MORE

.jpg)

.jpg)